予備的遺言(補充遺言)とは?

遺言書で財産の受取人として指定された相続人や受遺者が、遺言書を作成した遺言者よりも先に亡くなってしまう場合があります。

このような場合に、財産の受取人として指定された相続人や受遺者の相続人は、遺産を相続することはできません。

☛☛☛ 「遺言書の受遺者が先に死亡したらどうなるのか?」について詳しくはこちらのページをご覧ください

このページでは、財産の受取人として指定された相続人や受遺者が、遺言者よりも先に亡くなってしまう場合に備えた、予備的遺言(補充遺言)について紹介いたします。

予備的遺言(補充遺言)の文例

例えば、遺言者Aには妻B、長男Cと長女Dがいるという場合に、以下のような内容の遺言書を作成したとします。

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の所有する不動産を、妻Bに相続させる。

第2条 遺言者は、遺言者の所有する預貯金を、長男Cと長女Dに各2分の1の割合で相続させる。

(~後略)

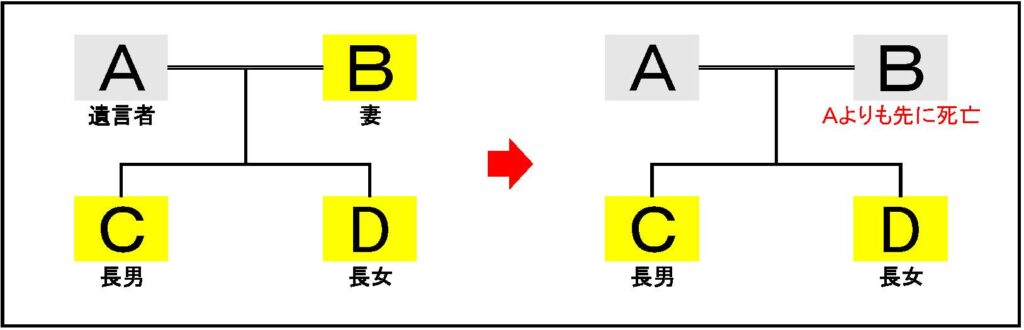

妻が先に亡くなってしまうケース

遺言者Aが亡くなり遺言書の効力が生じる前に妻Bが亡くなってしまうと、遺言書で妻Bが相続するはずだった部分については無効となり、生きていれば妻Bが相続するはずであった部分は、長男Cと長女Dが遺産分割協議をおこなう必要が生じます。

遺言者Aは、妻Bが自分よりも先に亡くなってしまった場合には、妻Bが相続するはずであった部分については、長男Cに相続させたいという内容の予備時遺言(補充遺言)は、以下のような文例になります。

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の所有する不動産を、妻Bに相続させる。

第2条 遺言者は、遺言者の所有する預貯金を、長男Cと長女Dに各2分の1の割合で相続させる。

第3条 遺言者は、前記妻Bが遺言者と同時にまたは遺言者より先に死亡したときは、前条で前記妻Bに相続させるとした財産を、前記長男Cに相続させる。

(~後略)

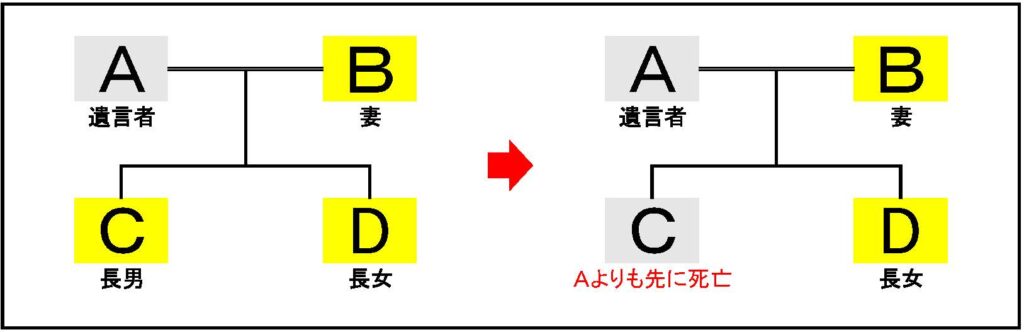

子が先に亡くなってしまうケース

遺言者Aが亡くなり遺言書の効力が生じる前に、例えば長男Cが亡くなってしまうと、遺言書で長男Cが相続するはずだった部分については無効となり、生きていれば長男Cが相続するはずであった部分は、妻Bと長女Dが遺産分割協議をおこなう必要が生じます。

遺言者Aは、長男Cが自分よりも先に亡くなってしまった場合には、長男Cが相続するはずであった部分については、長男Cの子(遺言者Aの孫F)に相続させたいという内容の予備時遺言(補充遺言)は、以下のような文例になります。

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の所有する不動産を、妻Bに相続させる。

第2条 遺言者は、遺言者の所有する預貯金を、長男Cと長女Dに各2分の1の割合で相続させる。

第3条 遺言者は、前記長男Cが遺言者と同時にまたは遺言者より先に死亡したときは、前条で前記長男Cに相続させるとした財産を、遺言者の孫Fに相続させる。

(~後略)

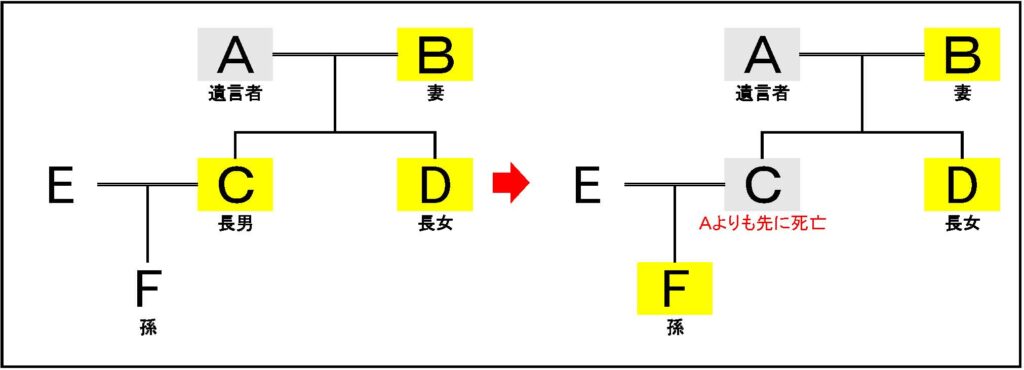

遺言執行者も予備的遺言(補充遺言)で指定できる

遺言書には、遺言執行者を指定しておくことが一般的です。

先程の例で、遺言者Aは、長男Cが自分よりも先に亡くなってしまった場合には、長男Cが相続するはずであった部分については、長男Cの子(遺言者Aの孫F)に相続させたいという内容の予備時遺言(補充遺言)をした場合に、

遺言執行者についても予備的遺言(補充遺言)により指定しておくという場合には、以下のような文例とすることもできます。

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の所有する不動産を、妻Bに相続させる。

第2条 遺言者は、遺言者の所有する預貯金を、長男Cと長女Dに各2分の1の割合で相続させる。

第3条 遺言者は、前記長男Cが遺言者と同時にまたは遺言者より先に死亡したときは、前条で前記長男Cに相続させるとした財産を、遺言者の孫Fに相続させる。

第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、前記長男Cを指定する。ただし、前条の場合は、この遺言の遺言執行者として、前記遺言者の孫Fを指定する。

(~後略)

まとめ

☛ 相続人や受遺者が遺言者よりも先に死亡した場合に備えておくのが予備的遺言(補充遺言)

☛ 遺言執行者の指定についても予備的遺言(補充遺言)で万が一に備えることができる

☛☛☛ 遺言書に書けることについて詳しくはこちらのページをご覧ください

☛☛☛ 遺言書についてよくある質問はこちらのページをご覧ください

当事務所では、遺言書の作成に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。