遺言書が複数ある場合にどの遺言が有効か

ケーススタディ:遺言~複数の遺言書が出てきた~

亡くなったかたが生前、遺言書を作成していた場合には、亡くなったかたの財産は遺言で指定された相続人や受遺者に引き継がれます。

では、亡くなったかたが作成した遺言書が何通も出てきたという場合には、どの遺言が有効なのでしょうか。

このページでは、複数の遺言書がある場合にどの遺言が有効なのか、事例をふまえて紹介いたします。

異なる内容の遺言書が・・・

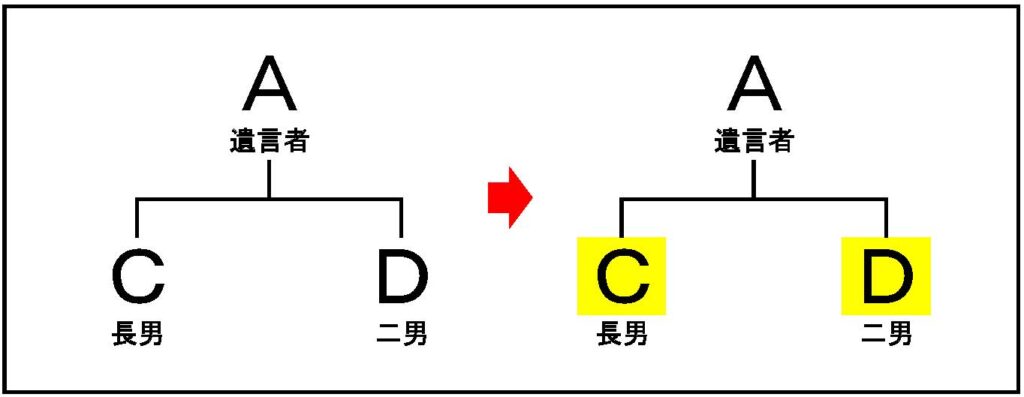

遺言者のAさんには、長男Cさんと二男Dさんがいました。Aさんが亡くなり、Cさんは、以前Aさんから渡されていた公正証書遺言をDさんに見せました。

Aさんが遺した財産としては、土地と建物・預貯金がありましたが、

遺言は「土地と建物はCに、預貯金はCとDに2分の1ずつ相続させる」という内容でした。

すると、Dさんも、以前Aさんが自筆した自筆証書遺言を渡されており、Cさんに見せました。

遺言の内容は「土地と建物はDに相続させる」というもので、

土地と建物について、「Cに相続させる」とする遺言と「Dに相続させる」とする遺言とで異なる内容となっていました。

※ 自筆証書遺言の成立要件は満たしていました。

果たして2つの遺言書のうち、どちらが有効なのでしょうか?

遺言の撤回とは?

複数の遺言書があるケースで、遺言の内容が抵触する場合には、最新の日付の遺言が有効となります。

今回の事例では、CさんとDさんがAさんからそれぞれ渡された遺言書を確認すると、

Cさんが持っている「土地と建物はCに、預貯金はCとDに2分の1ずつ相続させる」という内容の公正証書遺言の日付は平成30年12月28日で、

Dさんが持っている「土地と建物はDに相続させる」という内容の自筆証書遺言の日付は、令和2年1月1日となっていました。

この場合には、「土地と建物」の部分について遺言の内容が抵触していますので、最新の日付の遺言である「土地と建物はDに相続させる」という内容の自筆証書遺言が有効となります。

これは、平成30年に作成した公正証書遺言の一部を、令和2年に作成した自筆証書遺言で撤回したものとみなされるためです。

遺言の撤回

民法 第1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

民法 第1023条 第1項

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

なお、公正証書遺言と自筆証書遺言とで「◯◯の方が有効」という優劣は無く、あくまでも最新の日付の遺言が有効となります。

前後の遺言で抵触しない部分は?

それでは、前の遺言と後の遺言とで抵触しない部分はどうなるのでしょうか?

今回の事例では、「土地と建物」の部分については遺言の内容が抵触しているものの、

「預貯金」の部分については前後の遺言で抵触しないものと考えられるため、「預貯金はCとDに2分の1ずつ相続させる」という内容の公正証書遺言が有効となります。

まとめ

☛ 複数の遺言の内容が抵触する場合には最新の日付の遺言が有効となる

☛ 前の遺言と抵触する部分は後の遺言で「撤回した」とみなされる

今回の事例では、前に作成した公正証書遺言が後から作成した自筆証書遺言で一部撤回されたため、公正証書遺言の一部(預貯金の部分)が有効、自筆証書遺言は全部(不動産)が有効という結果になりました。

遺言書を作成したときから亡くなるまでの間に、遺言者の財産の状況が変動したり気持ちに変化が生じることは珍しくありません。

☛☛☛ 「遺言の作成で大切なこと」についてはこちらのページをご覧ください

☛☛☛ 「遺言書の受遺者が先に死亡したらどうなるのか?」についてはこちらのページをご覧ください

当事務所では、遺言書の作成、相続のお手続き、任意後見・尊厳死宣言書に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。