遺言書を作成しておいた方が良い3つのケース

亡くなった被相続人が遺言書を残している場合には、遺言の内容にしたがって遺言者の財産が引き渡されます。

このページでは、遺言書を作成しておいた方が良い3つのケースを紹介いたします。

ケース❶:おひとりさまで相続人がいない場合

配偶者、子供・孫・曽孫(直系卑属)、父母・祖父母・曽祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹(または甥・姪)がいないかた(ここでは「おひとりさま」とします)には、相続人がいません。

☛☛☛ 「相続人」について詳しくはこちらのページをご覧ください

相続人がいないかたの相続財産は、遺言書がなければ、最終的には「国庫に帰属する」とされています。

生前お世話になったかたに財産をあげたい、特定の団体や基金等に財産を寄附したいという場合には、遺言書を作成しておくことが必要になります。

ケース❷:子供がいない夫婦の場合

子供がいらっしゃらないご夫婦は、夫は妻のために、妻は夫のために、それぞれ遺言書を作成しておくことが有効です。

AさんとBさんが婚姻関係にある夫婦というケースで、AさんとBさんに子供がいない場合には、AさんはBさんのために、BさんはAさんのために、遺言書を作成しておくという方法です。

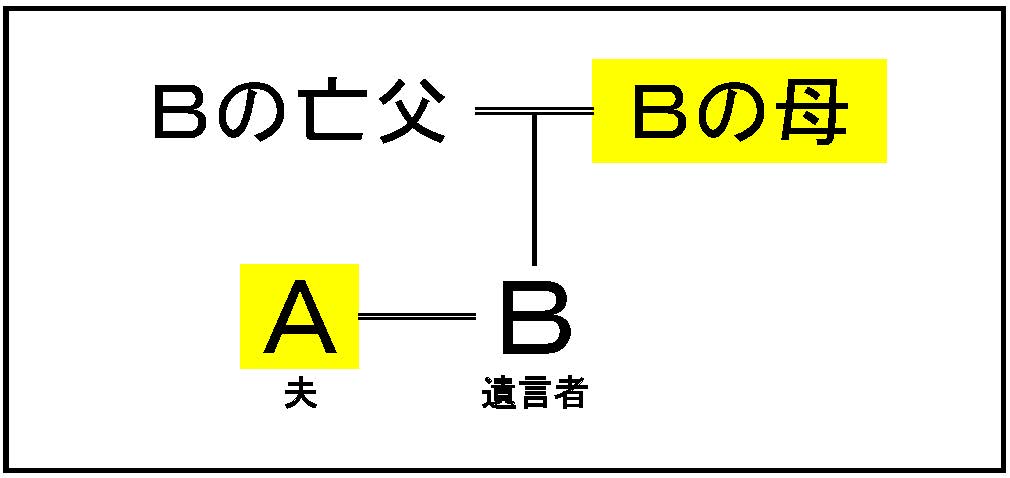

仮に、Bさんが亡くなったときにBさんの母がいれば、相続人は夫AさんとBさんの母であり、遺言書がなければAさんとBさんの母とで遺産分割協議をおこなう必要があります。

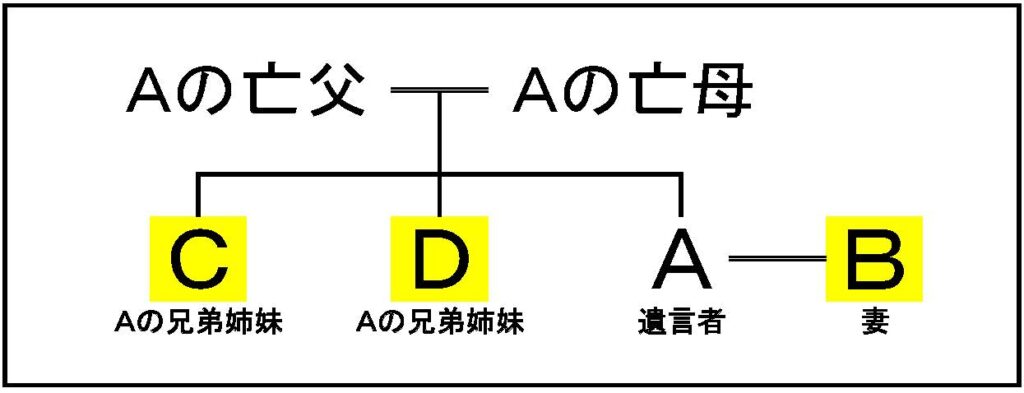

また、仮に、Aさんが亡くなったときにAさんの父母・曽父母・曽祖父母といった直系尊属が既に亡くなっていて、Aさんに兄弟姉妹がいれば、相続人は妻BさんとAさんの兄弟姉妹Cさん・Dさんであり、遺言書がなければBさんとCさん・Dさんの全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。

相続人の認知機能が低下してしまったり、相続人同士の関係が良好ではなかったりすると、遺産分割協議をスムーズに進めることが難しい場合がありますので、子供がいらっしゃらないご夫婦が遺言書を作成しておくことは、遺言者亡きあとの備えとして有効です。

☛☛☛ 「小姑が相続人で遺産分割協議がまとまらない」についてはこちらのページをご覧ください

ケース❸:前妻との間に子供がいる場合

前妻との間に子供がいるが、再婚した、または再婚して子供ができたというという場合には、遺言書を作成しておくことが有効です。

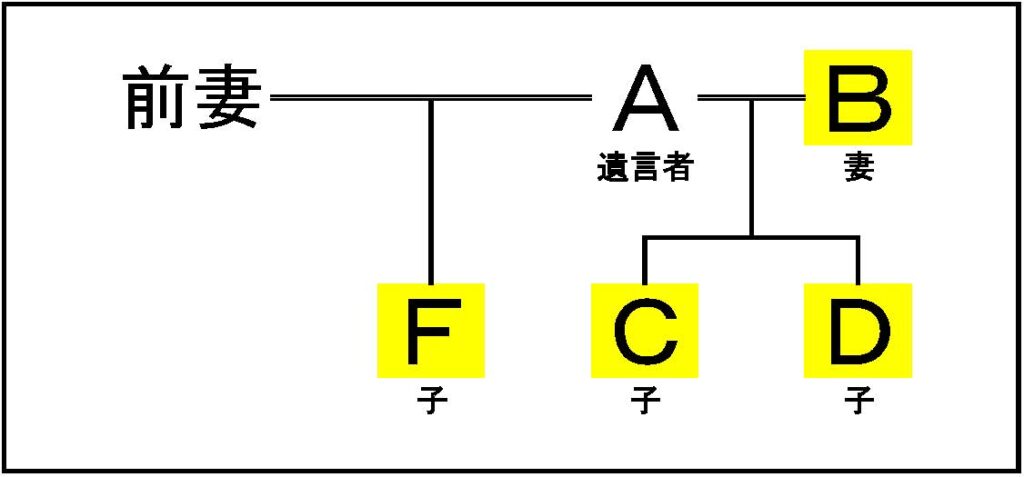

前妻との間に子Fさんがいるが、Bさんと再婚して子Cさん・DさんがいるAさんは、遺言書を作成しておくという方法です。

Aさんが亡くなると、相続人は前妻との間の子Fさん、妻Bさんと子Cさん・Dさんであり、遺言書がなければFさん、BさんとCさん・Dさんの全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。

前妻との間の子供との交流が無かったり子供が未成年者であったりすると、遺産分割協議をスムーズに進めることが難しい場合がありますので、前妻との間に子供がいるかたが遺言書を作成しておくことは、遺言者亡きあとの備えとして有効です。

☛☛☛ 「戸籍を集めたら知らない兄弟がいた」についてはこちらのページをご覧ください

まとめ

☛ おひとりさま・子供がいない夫婦は遺言書を作成しておいた方が良い

☛ 関係が良好ではない相続人がいると相続手続が難航しやすい

なお、作成する遺言書で遺言執行者を指定しておくと、実際に遺言の効力が生じた(遺言者である自分が死亡した)後、遺言の内容を実現させやすくなります。

☛☛☛ 「遺言執行者の権限と義務」について詳しくはこちらのページをご覧ください

ただし、作成した遺言の内容として、相続人に不利な内容、例えば、財産を相続させない内容であっても、遺留分があることには注意が必要です。

※ 兄弟姉妹には遺留分がありません。

☛☛☛ 「遺留分」について詳しくはこちらのページをご覧ください

当事務所では、遺言書の作成、相続のお手続き、任意後見・尊厳死宣言書に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。