遺言執行者は法定相続情報一覧図の申出人になれる?

不動産の名義変更、預貯金の払戻し、相続税の申告納付などの相続手続の際には、亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本などの証明書類の束を、手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありますが

平成29年5月29日にスタートした法定相続情報証明制度により、法定相続情報一覧図を作成して法務局の認証を受けることで、同じ戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなりました。

☛☛☛ 「法定相続情報一覧図」について詳しくはこちらのページをご覧ください

法定相続情報一覧図は、相続人が申出人となり管轄の法務局に必要書類を揃えて申出ることで、写しの交付を受けることが可能できます。

では、この申出人に遺言執行者は含まれるのでしょうか?

遺言執行者が法定相続情報一覧図の申出人となり、写しの交付を受けることができるのか?

答えはNOです。

遺言執行者は法定相続情報一覧図の申出人になれない

遺言執行者は、遺言執行者たる立場では、法定相続情報一覧図(の保管及び写しの交付)の申出人になることはできません。

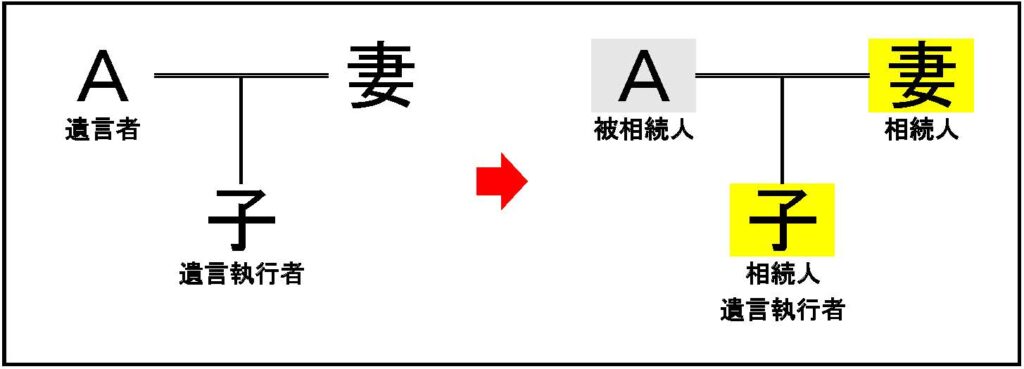

ただし、遺言執行者自身が相続人である場合、例えば、以下のようなケースでは、遺言執行者としてではなく相続人として申出人になることはできます。

遺言者Aさんには妻と子供がいて、遺言で子供が遺言執行者として指定されているという場合に、子供が、遺言執行者としてではなく相続人として法定相続情報一覧図(の保管及び写しの交付)の申出人になることはできます。

☛☛☛ 「遺言執行者の権限と義務」について詳しくはこちらのページをご覧ください

まとめ

☛ 遺言執行者は法定相続情報一覧図の申出人になれない

☛ 相続人としての立場で法定相続情報一覧図の申出人になることはできる

遺言執行者が相続人ではない場合には、相続人が申出人になる必要があります。

相続人の中の代表者1人が申出人になることが一般的ですが、相続人の複数人や相続人全員が申出人になることも可能です。

☛☛☛ 「法定相続情報一覧図の申出人の人数」について詳しくはこちらのページをご覧ください

当事務所では、相続のお手続き、遺言書の作成、任意後見・尊厳死宣言書に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。