特別方式遺言 ~危急時遺言・隔絶地遺言~

亡くなった被相続人が遺言書を残している場合には、遺言の内容にしたがって遺言者の財産が引き渡されます。

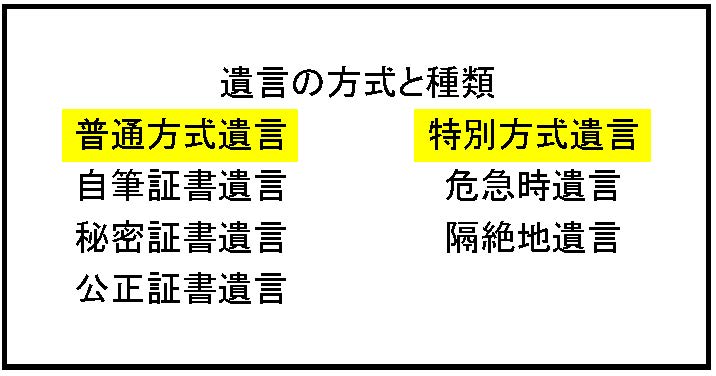

遺言の種類としては、「普通の方式による遺言(普通方式遺言)」である自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のほか、「特別の方式による遺言(特別方式遺言)」が法律で定められています。

このページでは、特別方式遺言について紹介いたします。

特別方式遺言とは?

特別方式遺言とは、死期が迫っているような状況下や、隔絶された環境下で普通方式の遺言を作成できない場合に利用される、特殊な方式の遺言です。

普通方式遺言と特別方式遺言の違い

普通方式遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、遺言の内容について時間をかけてじっくり検討しながら作成することができます。

また、普通方式遺言には作成後の有効期限はありません。

特別方式遺言には、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2種類があり、死期が迫っているような状況下や、隔絶された環境下で緊急的に作成することができます。

ただし、普通方式遺言との大きな違いとして、普通方式遺言には作成後の有効期限はありませんが、特別方式遺言は、死期が迫っているような状況下や隔絶された環境下から脱して、普通方式遺言を作成できる様になってから6カ月間生きていれば、作成した特別方式遺言は無効になります。

民法 第983条

第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。

危急時遺言とは?

危急時遺言には、「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」の2種類があります。

一般危急時遺言

一般危急時遺言は、病気や怪我などにより死期が迫っているような状況下で作成する遺言です。3人以上の証人が必要で、未成年者や推定相続人などは証人になれません。

遺言者は、証人の中の1人に遺言の内容を伝え、伝えられた証人が遺言書を書き、遺言者と他の証人に読み聞かせるか見せるなどして内容に間違いが無ければ、3人以上の証人が署名・押印して作成します。

民法 第976条 第1項

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

一般危急時遺言の場合には、遺言書作成後20日以内に遺言者の住所地の家庭裁判所で確認手続きをおこなう必要があります。

難船危急時遺言

難船危急時遺言は、乗っている船や飛行機が遭難して死期が迫っているような状況下で作成する遺言です。2人の証人が必要で、未成年者や推定相続人などは証人になれません。

遺言者は、証人に遺言の内容を伝え、証人が遺言書を書き、証人が署名・押印して作成します。

民法 第979条

船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

難船危急時遺言の場合には、遺言書作成後に「遅滞なく」遺言者の住所地の家庭裁判所で確認手続きをおこなう必要があります。

隔絶地遺言とは?

隔絶地遺言には、「一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」の2種類があります。

一般隔絶地遺言

一般隔絶地遺言は、伝染病で隔離中や刑務所に服役中など隔絶された環境下で作成する遺言です。警察官1人と証人1人以上の立会いが必要で、未成年者や推定相続人などは証人になれません。

作成した遺言書には、遺言者と立会人全員が署名・押印します。

民法 第977条

伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

船舶隔絶地遺言

船舶隔絶地遺言は、長期間の航海など隔絶された環境下で作成する遺言です。船長か事務員1人と証人2人以上の立会いが必要で、未成年者や推定相続人などは証人になれません。

作成した遺言書には、遺言者と立会人全員が署名・押印します。

民法 第978条

船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

なお、船舶隔絶地遺言は長期間の隔絶を前提としています。飛行機への搭乗は、長期間の隔絶には当たらないとされており作成できません。

まとめ

☛ 特別方式遺言には危急時遺言と隔絶地遺言がある

☛ 危急時遺言には一般危急時遺言と難船危急時遺言がある

☛ 隔絶地遺言には一般隔絶地遺言と船舶隔絶地遺言がある

特別方式遺言は、特殊な状況下や環境下で作成される遺言です。時間をかけてじっくり検討しながら作成する普通方式遺言とは大きく異なります。

☛☛☛ 「遺言書に書けること」について詳しくはこちらのページをご覧ください

当事務所では、遺言書の作成、相続のお手続き、任意後見・尊厳死宣言書に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せください。